記憶力を鍛える方法

物事はどのように忘れられていくかを理解しておくと、より効率的に記憶力を良くすることができるでしょう。

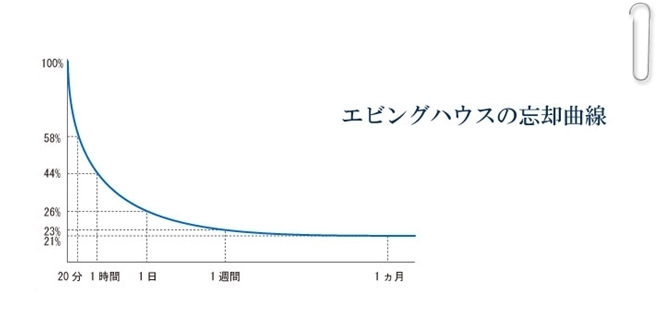

つまり、無駄に覚えにくい時に覚える作業をしなくて済むということにです。有名な実験データに「忘却曲線」というものがあります。覚えた単語がどれぐらいの時間で忘れるかという平均を示したものです。

この実験データによると人は

覚えてから1時間後に50%程度を忘れ、

1日後には25%程度しか覚えていないことになっています。

このデータは平均的なものですので、ほとんどの人に当てはまると言ってしまってもいいでしょう。そして、このデータには個人差がほとんどないといわれています。

つまり、どんなに記憶力がいいといわれている人でも時間が経てば忘れてしまうものなのです。では、優劣がでてくるのでしょうか?

それは記憶力が良い人は適時覚えた記憶を思い返しているからです。

1時間後に50%を忘れるならその前に記憶を思い出して反復すればいいわけです。

悪い人は1度覚えたらそれっきりというパターンが多いのです。一度覚えたことを繰り返し思い出すこと。これが記憶力向上の第一歩と言えるでしょう。

・・・しかし勘違いしてはいけないのが、何でもかんでも繰り返し

思い返すことは難しいですし、何より無駄ですので

忘れてはいけないこと、覚えないといけないことをきちんと選別して、思い返す事が重要です。具体的には下記のようなこと注意して記憶力向上に努めてみましょう。

どのように忘れていくかを知る

記憶力を良くする第一のコツは、

自分の忘れ方のパターンを知ることです。

忘れるまでの時間は、1日で忘れるもの、1週間で消えるものなど、記憶している情報の種類によってさまざまです。

ですので、単純に大量に暗記しないといけない項目は一度覚えても1日で忘れる。

数学の解き方は1週間は忘れない。など様々ですので、ある程度学習する内容で分類分けができると、より効率的と言えるでしょう。

一般に「記憶力がいい」といわれる人は、30%程度失われたタイミングでおさらいしていることが多いようです。自分の記憶パターンを観察して、それぞれの項目で3割程度忘れた頃におさらいするようにすると、定着率がぐんと良くなります。

復習の仕方を考える

実際に3割程度忘れた頃といっても・・・・一体いつごろだ!?

という方は以下のような方法で復習をしていくと良いかと思います。

【以下引用】

読書猿Classic: between / beyond readers

1,3,7……で復習する

一度にまとめて覚えた場合と数回に分けて覚えた場合ではわけて覚えたほうが効果が高く

長く覚えていられるのです。これは、単純な暗唱ものから文章理解から技能習得に至るまで、

あらゆるジャンルとコンテンツとシチュエーションで確認されています。

さらに同じ学習を数回に分けるにしても、その間隔を次第に広げる方が効果があることが

分かっています。

35ミニッツ・モジュール

復習の間隔を次第に広げていくやり方のひとつで、シンプルなのはDWMシステムである。

これはDay-Week-Monthの略で、1日後、1週間後、1ヶ月後に復習するというもの。

単語や構文を覚えるのにカードを使うなら、学習/復習した日付を記入して、箱に並べておいて、上記の復習スケジュールで見直す。

さて、DWMシステムを組み入れた35分間で1セットの学習モジュールとしたものが、

35ミニッツ・モジュールである。35分間を以下のように使う。

0~20分……新規項目の学習

21~24分……定着のための小休憩と復習の準備

24~26分……1日前の学習項目の復習

26~28分……1週間前の学習項目の復習

28~30分……1ヶ月前の学習項目の復習

30~35分……今日の学習項目の復習

35分間という時間設定は、集中力が維持できる時間とが新規項目の学習に全学習時間の60%

(つまり復習には40%)を割くことから算出されている。暗記ものの学習スケジュールを組み立てるのに利用できる。

【----------ここまで---------------】

・・とありますね。集中が維持できる時間というところには多少考え方が違うものの、とても効率的な暗記の仕方だと感じます。

実際に私も宅建の試験の時に、お世話になりましたが闇雲に覚えた場合と比較すると、格段に定着が良いように感じます。

画像や図式を多用する

脳には理解した文字列とは別に画像を記憶しておく場所ががあります。((視空間メモリー))重要な事項は、ノートに図式でまとめて覚えることは脳のシステムにあった覚え方と言えます。

画像や図式を多用して憶えることは、記憶力を有効活用するコツでもあるのです。画像や図式を多用して覚えることは、覚える事自体にも役立ちますが、内容を理解する事にも大変役立ちます。

それは理解力を向上させることにつながっていきますので、とにかく図式を自分で書いて、学習する習慣をつけることをおすすめします。記憶のメカニズムでも書いてますが、理解すること自体が、記憶の定着にとても役立っているのです。

言葉にだす

少し抵抗がある方法とは思いますが、最近の研究で、言葉を持たない赤ちゃんでも、

言葉を聞き分けるウェルニッケ野(聴覚性言語野)を活用していることがわかりました。

生まれてまもない頃から私達の脳は、言葉に反応できるようになっており、記憶できるようになっている・・・というのです。

図書館とかでは難しいと思いますが、憶えたいことは口に出して繰り返し言ってみましょう。

聴覚を刺激することで、記憶として定着しやすくなります。

これもやはり、大量に記憶する必要がある英単語であったり、社会科、歴史などの丸暗記

しないといけないものに向いている方法でしょう。

運動

ウォーキングや腕立て伏せ、スクワットなど負荷のかかる運動をすると、前頭葉の血液量が増えます。適度な運動後、計算能力が高くなることは昔から知られています。

毎度毎度運動しながら、勉強することは難しいので、少し行き詰った時に運動がてら

休憩をすると良いかもしれません。

ストレスをうまく解消する

前頭葉はストレスがかかる記憶でいっぱいになると新しいことを考え出す力が低下します。

ストレスは早めに解消して、ゆとりのある毎日をおくりましょう。

つまり・・・ダイエットなどは勉強を進めていく上では不向きなのです。

食べたいものを我慢しすぎるのもストレスの原因になりますよね。ダイエットに限らず、

勉強のために好きなものをストレスが溜まるほど我慢するのは逆効果です。

好きなモノ、好きなことは適度に取り入れましょう。

憶えやすい形を工夫する

憶えやすい形を工夫することは、自分によくわかるようにするということです。

それはつまり、理解しやすくすることです。脳というシステムは、情報そのものを憶えていくシステムではありません。

情報にまとまりを与えながら、その処理の仕方を獲得していくシステムなのです。

ですから、自分の言葉で言い替えるなど、自分にとって理解しやすい形にして記憶することは、記憶力を高めるために重要というわけです。

心地よい睡眠をとる

睡眠が不規則になってしまうと体のホルモンバランスが崩れ、本来脳が働いて欲しい時に力を発揮することができなくなってしまいます。規則正しい生活は、体調をよくするだけでなく脳が活動するにもよい影響をもたらします。

余談

試験には直接関係ありませんが、普段か脳を活性化させるのに役立つ内容を紹介します。

それは・・・「百マス計算」などの単純計算や、音読、暗誦が効果的です。

子供の教育法としてだけでなく、認知症の脳機能維持や回復にも役立つことが知られています。単純計算や暗記などをしているときは、脳の広い範囲で強い活動が見られます。

その際に、黙って考えるのではなく、声に出して自分の耳で聞いたり、書いて目で見ると、さらに脳が活性化します。たかが計算の反復、つまらない暗記、と思わないで。それこそが、記憶力を高めるヒケツになるのです。

記憶のメカニズム

脳には左脳と右脳があり、左脳は言語的・論理的思考をし、右脳はイメージするという説は有名な話ですね。記憶にはさまざまな種類があり、視覚・聴覚・臭覚・味覚・感覚の5感から入ってきて情報は単体ではなく、全体の流れの中で処理されているのです。「2種類の記憶」のメカニズム記憶のメカニズムには大きく分けるとには...

脳には左脳と右脳があり、左脳は言語的・論理的思考をし、右脳はイメージするという説は有名な話ですね。記憶にはさまざまな種類があり、視覚・聴覚・臭覚・味覚・感覚の5感から入ってきて情報は単体ではなく、全体の流れの中で処理されているのです。「2種類の記憶」のメカニズム記憶のメカニズムには大きく分けるとには...

記憶力を良くする食事

記憶力を良くする・・・というよりも正確には記憶力を助ける食品と言った方が正しいのですが、普通に健康的な食事をしておれば特にこれといって気をつける必要はないと思います(笑)がどの様な食事がどの様な効果を持っているかを知っていて損は無いはずです!普段の食事の中で、ここで紹介している食品を思いだし、取り入...

記憶力を良くする・・・というよりも正確には記憶力を助ける食品と言った方が正しいのですが、普通に健康的な食事をしておれば特にこれといって気をつける必要はないと思います(笑)がどの様な食事がどの様な効果を持っているかを知っていて損は無いはずです!普段の食事の中で、ここで紹介している食品を思いだし、取り入...